TOEICのリーディングが全くできない

リスニングは上がったけどリーディングの上げ方がわからない

毎回時間が間に合わず解き終わらない

このようにTOEICのリーディングがどうしても伸びずに困っていませんか?

TOEICではリスニングに比べてリーディングのスコアを上げるのが難しいです。

また問題も非常に多く、なかなかスコアが上がらずに悩んでいる方も多いでしょう。

リーディングに伸び悩んでいる方には精読を始めるのがオススメです!

僕は英検4級落ちるほど英語が苦手でしたが、精読をしっかりすることで、センター試験で9割以上、現在ではTOEIC860点取ることができるまでになりました。

どんなに英語が苦手な方にも効果的な方法だと思います!

今回の記事では、精読のメリット、具体的なやり方、おすすめ参考書などについて解説しています。

リーディングが苦手な方はぜひ参考にしてみてください。

精読とは

精読とは英文をじっくりと分析しながら読んでいく行為です。

つまり、英文を構造を分解しながら、文の要素を明確にして理解していくことです。

多読が英文を大量に読んでいく行為なのに対し、精読は英文の構造を分析しながらじっくり読んでいく行為です。

英語の成績を上げるためには、精読→多読 という順序が大切です。

精読のメリット

では精読のメリットは何かというと、

・文の構造を高速で理解できるようになる

・文法の知識が完璧になる

・返り読みしなくなる

などです。

順番に解説します。

文の構造を高速で理解できるようになる

精読では英文を要素(すなわち主語、動詞、目的語、補語など)に分解していきます。

英文を理解できない大きな原因は、日本語と構造が違うことです。

理想は日本語を理解するのと同じレベルで、英文の構造がわかるようにすることです。

精読によって構造を細かく分解することを繰り返すと、英文を見て瞬時にその文の構造が理解できるようになります。

そうすると次のようなメリットがあります。

・読む速度が飛躍的に上がる

・普通の日本分と同じように読めるようになり、理解力が格段に上がる

・リスニング力アップ(英文が瞬時に理解できるようになるため)

文法の知識が完璧になる

精読は文法の知識の定着にとても有効です。

英語学習では、インプットとアウトプットの両方のバランスが取れていることが重要です。

文法の勉強を行った後に(インプット)

精読によって、実際の文章を分解し(アウトプット)

使われている文法を理解していくことで文法知識を完璧にすることができます。

返り読みしなくなる

大学受験でも、TOEICなどでも、リーディングスピードを上げること、すなわち早く解けるようになることは必須です。

英文を読むのが遅い原因の一つとして返り読みをしてしまうことがあります。

返り読みというのは、後ろから前に戻るように日本語に訳してしまうことです。

つまり、英文を一度最後まで見てから、後ろから戻るように日本語に訳していくことです。

これをしていると、英文を読むのに非常に時間がかかり、問題を最後まで解き終えることができない事態が発生します。

精読を行うと、英文を語順通り理解することに慣れるので、返り読みがなくなり、リーディングスピードがアップします。

また英文を高速で処理することができるようになるため

リスニング力アップにもつながります。

リーディングが伸び悩んでいる人になぜ精読が有効なのか

TOEICのリーディングが伸び悩んでいる人に、なぜ精読が有効なのかというと、そういう人は、英語をしっかりと分解して理解する、勉強が不足していることが多いからです。

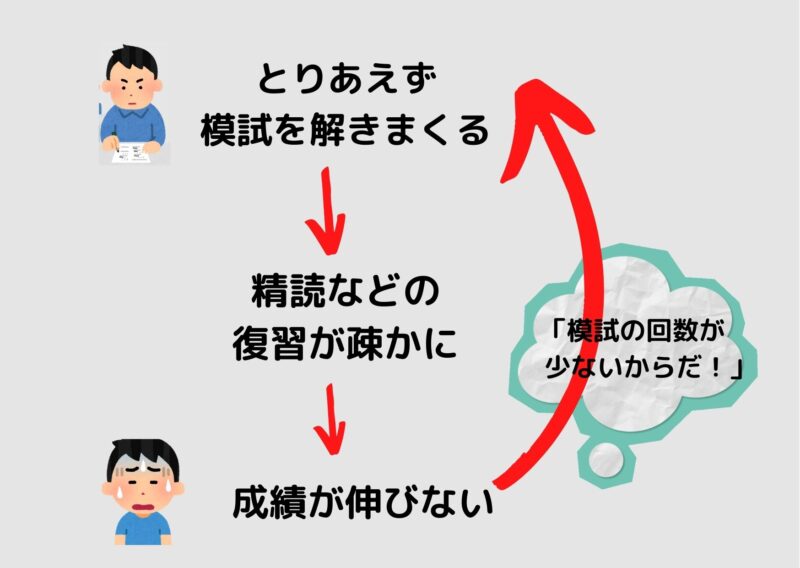

TOEICを勉強している方はわかるでしょうが、TOEICは問題が非常に多く、模試などをする際も、解くだけでかなりの体力を使います。

そのため「解いて満足」「復習も間違ったところの答えを少し見て満足」という状況になりやすいです。

問題がたくさんあり、1つ1つの英文を丁寧に見直すのが大変な気持ちはよくわかります。

しかし、英文を「なんとなく読む」癖がついてしまうと、問題の正解もなんとなくで選んでしまいます。

そうすると模試を解いても解いてもリーディングが伸び悩むという悪循環に陥ってしまいます。

またTOEICのリーディングパートは問題が非常に多く、時間が足りなくなる人が多いです。

そのため、じっくり読むことよりも、速く読むことを意識しすぎてしまいます。

これもリーディングパートが伸び悩んでしまう人の特徴の一つです。

しっかりと英文を理解できる、という基礎を作った上で速く読む練習をすることで、リーディング力は飛躍的に上がっていきます。

精読を始める前に

精読を始める前に理解しておくべきポイントとして、「英文の要素」と「5文型」があります。

英文の要素とは、主語、動詞などの英文の成分のことです。

5文型は英文のタイプのことです。

英文というのは「英文の要素」を「英文の型」に当てはめることで構成されるパズルのようなものです。

精読とはこのパズルを分解していくような行為なので、まずは基本的な要素と文型について理解しておきましょう。

英文の要素と5文型について知らない方は「TOEIC勉強初心者はSVOC(5文型)を完璧にしよう! メリットや勉強法を解説」を参考にしてください。

精読のやり方

では具体的に精読のやり方について解説していきます。

精読をする際には次の3つのポイントを意識してください。

①文の構造を分析する(5文型に分解)

②わからない単語をなくす

③単語の発音を調べる(リスニングパート)

①文の構造を分析する(5文型に分解)

英文を先ほど紹介した要素に分解します。

具体的には英文の下に線を引き、主語、動詞、目的語、補語、修飾語句と書き込みます。

これらの要素はそれぞれ

S(主語)

V(動詞)

O(目的語)

C(補語)

M(修飾語句)

と記号で表されるので

記号で分解するのがおすすめです。

I study English when I am at home.

I study English when I am at home.

S V O M

こういうイメージですね。

実際は鉛筆で下に線を引いて、Sとか書く感じです。

②わからない単語をなくす

精読を行う際にはわからない単語を全て無くすつもりで取り組みましょう。

なんとなく意味がわかるというだけでなく、どのような使われ方をしているか、までしっかりと理解しましょう。

精読をしながら語彙力をつけて行くことで、一石二鳥で英語力を伸ばして行くことができます。

特にTOEICでは今まで習ってこなかった、ビジネス用の英単語などが出題されるため、単語力をつけて行くことがスコアを伸ばす上で非常に有効です。

③単語の発音を調べる(リスニングパート)

リスニング力を伸ばすためには、リスニングパートのスクリプトに関して精読を行うことが有効です。

スクリプトというのは、リスニングで流れてくる音声を書き起こした英文のことです。

リスニング力が伸びない方の中には、精読力が足りていない人も多いです。

読めないものは聞き取れません。

リスニングのスクリプトを読んで理解できないのであれば、リスニングの練習の前にまずはリーディング力を上げる必要があります。

リスニングのスクリプトに関しては単語の発音まで確認しましょう。

わからない単語が出てきたら、音声を聞いて自分で発音しましょう。

精読が終わったら最後にシャドーイングをするのがオススススメです。

シャドーイングというには、英文の音声に続いてカエルの歌のように自分も音読する方法で、リスニング力を伸ばすのに非常に有効です。

シャドーイングの仕方に関しては次の記事を参考にしてください。

精読によりTOEICのスコアを上げる方法

精読を用いてTOEICのリーディング力を上げていく方法としては次のようになります。

①精読用の教材で精読のやり方を学ぶ

②TOEIC公式問題集に対して精読を行う

なぜ精読用の教材をするべきなのか

TOEICのスコアを上げたい場合、精読は公式問題集を用いて行っていくのがオススメです。

しかしいきなり公式問題集を用いて精読を行うのはオススメしません。

初心者が公式問題集を用いて精読しようとすると

間違った分解の仕方をしてしまったり

どうやって分解したらいいのかわからなくなることが多いです。

精読を車の運転に例えると、精読用の教材は教習所のようなものです。

運転の仕方を習わずに運転しようとすると、危ないですよね。

また模試を解いて復習に精読を行うのはかなり体力が入るので

ある程度精読のやり方に慣れてから行うのがオススメです。

まずは精読について詳しく解説されてある参考書を用いて

精読の練習をしてからTOEICの公式問題集に移るのがいいでしょう。

おすすめ教材

僕のおすすめは

「入門英文解釈の技術70 (大学受験スーパーゼミ徹底攻略)」という参考書と

「大学受験スーパーゼミ 徹底攻略 基礎英文解釈の技術100CD付新装改訂版」という参考書です。

入門編を行った後、基礎の方に移ります。

この参考書は入試に頻出するような英語の構文を使った英文(1ページ分ほど)を、それぞれ、70個と100個も精読することができます。

文法知識を固めつつ精読により、英語力の底上げができます。

ただ量が多いのでかなり時間がかかります。

また入門だけでも十分力がつくので、時間がない方は入門の方だけするのもおすすめです。

これが終われば、TOEICの公式問題集の長文を精読していきましょう。

②TOEIC公式問題集に対して精読を行う

精読用の教材で精読のやり方を学んだら、いよいよTOEICの公式問題集に対して精読を行っていきます。

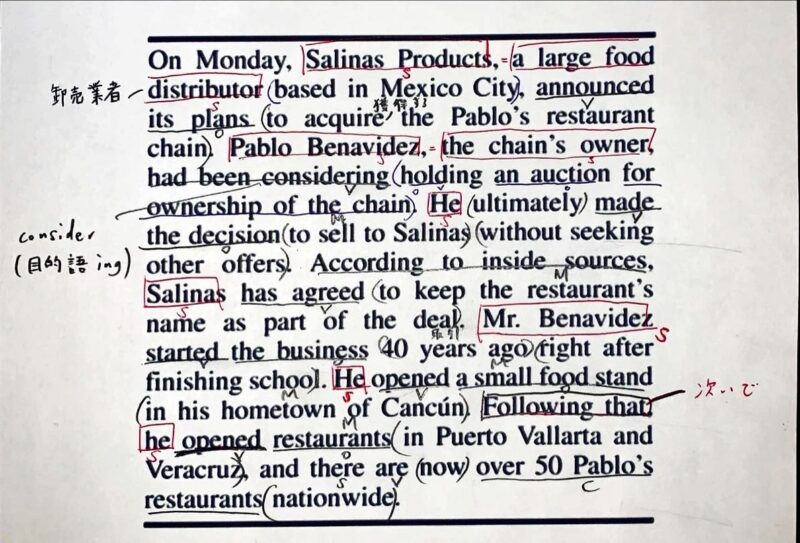

実際にTOEICパート7に対して精読を行った様子をお見せします。

こんな感じのイメージですね。

だいぶ見にくいですが要素に分解して、単語の意味や使い方を調べるということがわかるかと思います。

精読用の教材で細かいやり方は教えてもらえるので、それに従って行ってください。

精読が完璧となったら多読に移っていく

精読を繰り返し完璧となったら多読に移っていきます。

多読というのは、英文を大量に読む行為です。

具体的には洋書や英語のニュースなどを読むことが多いです。

多読を行うと

「読解速度が上がる」

「返り読みをしなくなる」

「リスニング力がアップする」などのメリットがあります。

多読は英語力を上げる上で非常に効果的ですが、基礎力がない状態で行うとほぼ確実に挫折します。

そこで精読をマスターしてから行うのがオススメです。

精読をマスターしていれば

英文を瞬時に理解できるようになり

文法的にも理解できないところがない状態なので、多読をスムーズに行えます。

多読に関しては次の記事を参考にしてください。